【24年最新】獣医師が解説!猫の関節炎(変形性関節症)とは? 症状、原因、治し方、予防法など

2024.10.24

猫は関節炎になりやすい動物といわれています。特に12歳以上の猫では約90%が関節炎を患っているといわれるほど。炎症を起こしているため痛みを感じているはずなのですが、猫は自ら痛みを訴えない動物といわれています。日ごろの動作や行動に気をつけて、飼い主さんが気づくことが何よりも大切です。

では、具体的に関節炎にはどのような症状が見られるのでしょうか。原因や予防法も含めてお伝えします。

関節は骨と骨のつなぎめにあたる部分です。骨と骨は堅いもの同士ですので、堅いもの同士が直接触れ合うと、お互いの堅さで骨がすり減ってしまいます。そこで、正常な骨の表面は軟骨という滑らかな層で覆われています。更に関節は関節包(かんせつほう)と呼ばれる袋のようなもので覆われていて、その内側にある滑膜(かつまく)という膜から関節の動きを滑らかにするための潤滑油としての役割をもつ関節液が分泌されています。これらの構成要素がそれぞれの役割を果たすことにより様々な動きを可能にしています。

関節炎では軟骨とその周りの上記構成要素に損傷が起こり、痛みや関節のこわばり、機能障害がみられるようになります。

人間にも腕や足、指などに関節があり、酷使しすぎると炎症を起こすことがあります。これと同じことが、猫にも起きるということです。

スコティッシュ・フォールドに多く診断される「骨軟骨異形成症」は遺伝的な疾患であり、二次性変形性関節症を引き起こす原因となる可能性があります。

高齢猫の場合、「年齢的なものだろう」と考えてしまいがちですが、実はその裏に関節炎が潜んでいることも多いのです。

主な内科的治療としては、以下が挙げられます。

①痛みの軽減や除去

消炎鎮痛剤(NSAIDsなど)、サプリメントなど。最近では月1回の注射で痛みを和らげるお薬もあります。

②理学療法

運動機能の維持や改善を目的に適度な運動やレーザー治療、温熱治療などが実施されることがあります。

③体重管理

肥満により関節に負担をかけてしまう場合は、栄養バランスの良い食事や低カロリーの食事などを与え、関節に負担がかからない適度な運動をさせることで体重を管理します。

④環境改善

既に関節炎を患っている場合は、高所への飛び乗り/飛び降りは関節の負担になることがあるため、家具の配置等工夫をする必要があります。また、前足に関節炎を患っている場合は食事の際に高さをつけて前足で踏ん張らなくてもいいようにしてあげることも大事なことがあります。この対応だけで食欲が戻るケースもあります。

また、関節炎の原因はさまざまで、年齢や肥満などの一次的な要因から、怪我や遺伝的な要因などの二次的な要因までさまざまです。治療法には内科的な治療や外科的な治療がありますが、早めの診断と適切な治療が重要です。予防には、体重管理や適度な運動、遺伝的な要因のチェックなどがあります。

愛猫ができるだけ痛みを感じず、健やかに過ごせるようにサポートしてあげましょう。

参考文献:

1)Bennett D, Zainal Ariffin SM, Johnston P. Osteoarthritis in the cat : 1. how common is it and how easy to recognise ? J Feline Med Surg. 2012 Jan; 14(1): 65-75.

では、具体的に関節炎にはどのような症状が見られるのでしょうか。原因や予防法も含めてお伝えします。

関節炎とは

関節炎は、関節に炎症が起きている状態のこと。ところで関節はどういう働きをする部位なのでしょうか?関節は骨と骨のつなぎめにあたる部分です。骨と骨は堅いもの同士ですので、堅いもの同士が直接触れ合うと、お互いの堅さで骨がすり減ってしまいます。そこで、正常な骨の表面は軟骨という滑らかな層で覆われています。更に関節は関節包(かんせつほう)と呼ばれる袋のようなもので覆われていて、その内側にある滑膜(かつまく)という膜から関節の動きを滑らかにするための潤滑油としての役割をもつ関節液が分泌されています。これらの構成要素がそれぞれの役割を果たすことにより様々な動きを可能にしています。

関節炎では軟骨とその周りの上記構成要素に損傷が起こり、痛みや関節のこわばり、機能障害がみられるようになります。

人間にも腕や足、指などに関節があり、酷使しすぎると炎症を起こすことがあります。これと同じことが、猫にも起きるということです。

猫の関節炎の原因

関節炎は大きく分けて一次性(原発性または突発性)と二次性の2種類があります。それぞれ違う要因が指摘されています。一次性変形性関節症の原因

一次性変形性関節症という疾患は、関節に生まれ持った障害や形状の異常がなく、加齢による変化、肥満による体重負荷や衝撃性の高い運動(高所からの飛び降りなど)の負荷によって生じるものであり、特に高齢の猫で多く見られます1)。二次性変形性関節症の原因

一方、二次性変形性関節症は、外傷(例えば関節内での骨折、靱帯の断裂、半月板の損傷など)や関節の脱臼、遺伝的な影響による骨や軟骨の形成異常に続いて起こるものであり、猫ではその発生は少ないと言われています1)。スコティッシュ・フォールドに多く診断される「骨軟骨異形成症」は遺伝的な疾患であり、二次性変形性関節症を引き起こす原因となる可能性があります。

猫の関節炎の症状

実際に猫が関節炎を発症したときには、どのような症状が見られるのでしょうか?猫は痛みを表現するのがあまり上手ではないことが多いため、飼い主さんの観察力によるところが大きくなります。毛繕い(グルーミング)をしなくなる・頻度が減る

わかりやすいところでは、毛繕い(グルーミング)をする回数が減ったり、しなくなったりというものがあります。猫は器用に体を曲げて、おなか、手足、おしり、しっぽなど全身の毛繕いをしますが、関節に炎症が起きると、痛みのため体が曲げにくくなることがあります。毛繕いが十分にできないと、毛がボサボサとしたかたまりになることもあります。こういった状態も関節炎のサインの一つとなることがあります。日々の暮らしに行動変化が見える

関節炎で生じる痛みをカバーしようと、立ったり座ったりの動作が以前に比べるとぎこちなかったりゆっくりだったりする、トイレの出入りがスムーズではなくなっている、トイレを失敗する、高いところに飛び乗ったり飛び降りたりしなくなったなどの行動の変化も見られます。また、寝転んでいる時間が増える、爪とぎの回数が減ることにより爪が太くなるのもサインの一つとなる可能性があります。高齢猫の場合、「年齢的なものだろう」と考えてしまいがちですが、実はその裏に関節炎が潜んでいることも多いのです。

興奮や怒りっぽくなる

痛みを感じるため、体を触られる・抱っこされるのを嫌がる、怒ったり興奮したりすることが増えたというときも関節炎が疑われることがあります。関節炎にかかりやすい猫種

一次性の関節炎にかかりやすい猫種

一次性の関節炎は、高齢の猫全般で起こります。特にかかりやすい猫種はなく、12歳以上のシニア猫では約90%が関節炎を患っているといわれています。また、肥満傾向の猫では関節炎を患いやすいとされています。二次性の関節炎にかかりやすい猫種

二次性の関節炎は、遺伝的に関節疾患を起こしやすい猫種で注意が必要です。デボン・レックスの膝蓋骨脱臼、シャムの股関節異形成、スコティッシュ・フォールドの骨軟骨異形成症などが挙げられます。猫の関節炎の診断方法・治療法と治療費用

診断方法

猫が関節炎を患っている可能性を疑う場合は、動物病院へ連れて行き、獣医師の診断を受けましょう。診断手法としては、関節の痛みや腫れ・関節の可動域を確認するための触診や、関節およびその周辺の軟骨組織の変化を把握するために、レントゲンや超音波検査が行われることがあります。また、最近ではレントゲン上での変化や臨床症状がみられる前の早期の段階で関節炎の存在する可能性を調べることができる検査も利用可能になってきています。内科的な治療

外部原因による靭帯損傷や膝蓋骨脱臼などの場合、外科手術が選択肢に含まれます。ただし、上述のように、関節炎の主な原因は加齢や肥満などによる【一次性変形性関節症】であり、痛みを緩和するためには痛み止めの投与などの内科的治療が主に用いられます。主な内科的治療としては、以下が挙げられます。

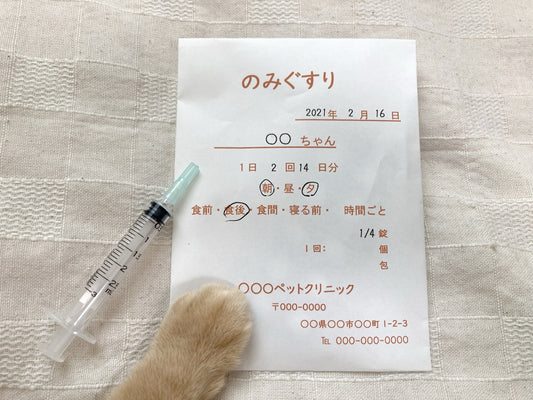

①痛みの軽減や除去

消炎鎮痛剤(NSAIDsなど)、サプリメントなど。最近では月1回の注射で痛みを和らげるお薬もあります。

②理学療法

運動機能の維持や改善を目的に適度な運動やレーザー治療、温熱治療などが実施されることがあります。

③体重管理

肥満により関節に負担をかけてしまう場合は、栄養バランスの良い食事や低カロリーの食事などを与え、関節に負担がかからない適度な運動をさせることで体重を管理します。

④環境改善

既に関節炎を患っている場合は、高所への飛び乗り/飛び降りは関節の負担になることがあるため、家具の配置等工夫をする必要があります。また、前足に関節炎を患っている場合は食事の際に高さをつけて前足で踏ん張らなくてもいいようにしてあげることも大事なことがあります。この対応だけで食欲が戻るケースもあります。

猫の関節炎の治療費用

関節炎の治療費は、猫種、症状の重さ、治療方法などにより変動します。例えば消炎鎮痛剤などのお薬の費用は月額約3,000円から5,000円が目安です。レントゲン、超音波の検査やサプリメントの併用などでは追加費用が見込まれます。猫の関節炎の予防法

体重管理

体重管理も大切な予防法の1つです。体の小さな猫の場合、わずか数百グラム程度の体重増加でも関節への負担を増加させるため、適切な体重を維持することが関節炎の改善につながります。適度に運動

筋肉は猫の関節をサポートしてくれる重要な役割があります。適度に運動をさせて筋肉を発達させ、関節にかかる負担を軽減することも心がけていきましょう。しかし、痛みが強い場合は運動させることで症状が悪化する可能性もありますので、猫の状況をみて運動量を調整しましょう。遺伝的素因のチェック

遺伝的に関節疾患を起こしやすい猫種は、早期に遺伝的素因をチェックし、早期発見や予防策を立てやすくなります。生活環境に工夫

生活環境の工夫も欠かせません。特に、床材は滑りにくい素材を選び、必要に応じてカーペットを敷くなどして、猫が安心して動き回れる環境を整えてあげましょう。また、爪が伸びすぎると滑りやすくなるため、定期的な爪切りなど猫が安全に過ごせる環境を整えてあげましょう。まとめ

関節炎は、猫には多く見られる病気です。特に年齢を重ねれば重ねるほど発症しやすくなります。ふだんから、毛繕い(グルーミング)をするときの仕草、立ったりしゃがんだりという動作、運動の様子などをよく観察し、関節炎の症状がないか気にかけてあげてください。また、関節炎の原因はさまざまで、年齢や肥満などの一次的な要因から、怪我や遺伝的な要因などの二次的な要因までさまざまです。治療法には内科的な治療や外科的な治療がありますが、早めの診断と適切な治療が重要です。予防には、体重管理や適度な運動、遺伝的な要因のチェックなどがあります。

愛猫ができるだけ痛みを感じず、健やかに過ごせるようにサポートしてあげましょう。

参考文献:

1)Bennett D, Zainal Ariffin SM, Johnston P. Osteoarthritis in the cat : 1. how common is it and how easy to recognise ? J Feline Med Surg. 2012 Jan; 14(1): 65-75.

- 監修者プロフィール

-

岩谷 直(イワタニ ナオ)

経歴:北里大学卒業。大学研修医や企業病院での院長、製薬会社の開発や学術職などを経て株式会社V and P入社

保有資格:獣医師免許